En parcourant les rues animées de Rio de Janeiro ou de São Paulo, nous avons souvent ressenti l’énergie vibrante d’un pays en constante évolution. Comme dans les nombreux pays que nous avons visités, l’histoire des mouvements féministes au Brésil témoigne d’une lutte acharnée pour l’égalité. Notre fascination pour cette dimension culturelle brésilienne s’est développée au fil de nos voyages à travers ce vaste territoire. Le combat des femmes brésiliennes pour leurs droits s’inscrit dans une histoire riche et complexe qui mérite d’être racontée. Des premières revendications jusqu’aux avancées contemporaines, nous vous invitons à découvrir ce parcours remarquable qui a façonné la société brésilienne telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Les pionnières du féminisme brésilien

L’émergence du mouvement féministe au Brésil remonte au XIXe siècle, époque où les femmes étaient largement exclues de la vie publique. Lors de nos voyages dans le nord-est brésilien, nous avons découvert l’héritage de Nísia Floresta, considérée comme la première féministe du pays. Cette intellectuelle visionnaire a fondé des écoles pour filles dès 1838, à une période où l’éducation féminine était pratiquement inexistante. Son œuvre « Direitos das mulheres e injustiça dos homens » (1832) constitue l’une des premières publications féministes d’Amérique latine.

Au début du XXe siècle, Bertha Lutz émerge comme une figure centrale du mouvement. Biologiste de formation, elle fonde en 1922 la Fédération brésilienne pour le progrès féminin, organisation qui jouera un rôle déterminant dans l’obtention du droit de vote des femmes en 1932. Nous avons eu l’occasion de visiter le Musée National de Rio, où elle a travaillé pendant des décennies, et d’y apprécier son double héritage scientifique et politique.

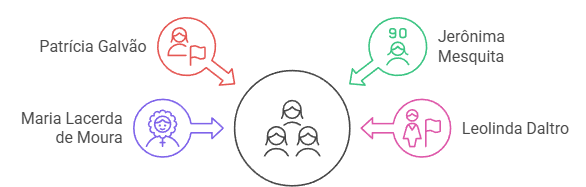

D’autres femmes remarquables ont marqué cette période fondatrice :

- Patrícia Galvão (Pagu) – écrivaine et militante communiste

- Jerônima Mesquita – activiste pour qui le 30 avril est devenu la Journée nationale de la femme

- Maria Lacerda de Moura – intellectuelle anarchiste et pacifiste

- Leolinda Daltro – fondatrice du Parti républicain féminin en 1910

Lors de nos séjours dans différentes régions du pays, nous avons constaté que ces pionnières sont aujourd’hui célébrées par des monuments, des noms de rues et d’institutions. Leur courage a ouvert la voie aux générations suivantes, dans un contexte où les femmes étaient considérées comme juridiquement inférieures aux hommes. Le Code civil de 1916 plaçait encore les femmes mariées sous la tutelle de leur époux, leur interdisant même de travailler sans autorisation masculine – une réalité qui perdurera jusqu’en 1962.

Les grandes conquêtes féministes et leurs impacts sociaux

L’histoire du féminisme brésilien est jalonnée de victoires significatives qui ont transformé la société. En 1932, le Code électoral Vargas accorde enfin le droit de vote aux femmes, aboutissement d’une lutte acharnée menée par Bertha Lutz et ses contemporaines. Cette avancée, inscrite dans la Constitution de 1934, marque un tournant décisif. Au cours de nos conversations avec des Brésiliennes de différentes générations, nous avons mesuré l’importance de cette conquête fondamentale.

Les années 1960-1970 constituent une période charnière pour le mouvement féministe brésilien. En 1962, le Statut de la femme mariée libère les épouses de la tutelle masculine, leur permettant de travailler sans autorisation de leur mari. La loi sur le divorce de 1977 représente une autre victoire majeure. Ces avancées législatives reflètent l’évolution des mentalités que nous avons pu observer dans les différentes régions du pays.

Voici un tableau récapitulatif des principales conquêtes féministes au Brésil :

| Année | Conquête | Impact social |

|---|---|---|

| 1932 | Droit de vote des femmes | Première reconnaissance de la citoyenneté politique féminine |

| 1962 | Statut de la femme mariée | Émancipation juridique des femmes mariées |

| 1977 | Légalisation du divorce | Droit de mettre fin à une union malheureuse |

| 1985 | Premier commissariat spécialisé pour les femmes | Début de la lutte institutionnelle contre les violences genrées |

| 2006 | Loi Maria da Penha | Protection renforcée contre les violences domestiques |

La Constitution de 1988, élaborée après la dictature militaire, consacre l’égalité juridique entre hommes et femmes. Durant nos séjours, nous avons remarqué que cette constitution est souvent qualifiée de « Citoyenne » par les Brésiliens, en partie pour cette avancée fondamentale. L’article 5 stipule explicitement que « les hommes et les femmes sont égaux en droits et en obligations ».

Défis contemporains et mouvements actuels

Malgré les progrès significatifs réalisés, le chemin vers l’égalité complète reste semé d’obstacles. Lors de nos récents voyages à travers le Brésil, nous avons constaté que les inégalités salariales persistent de manière flagrante. Selon l’Institut Brésilien de Géographie et Statistique (IBGE), les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes à poste équivalent, un écart qui s’accentue davantage pour les femmes noires et métisses.

La violence envers les femmes demeure un problème endémique. La loi Maria da Penha de 2006, nommée d’après une survivante de violences domestiques, a renforcé les protections légales, mais l’application reste inégale selon les régions. Durant nos conversations avec des activistes locales, nous avons appris que le Brésil occupe une position alarmante dans les classements mondiaux concernant les féminicides. Ce fléau touche particulièrement les femmes des milieux défavorisés que nous avons rencontrées dans les périphéries urbaines.

La représentation politique constitue un autre défi majeur. Malgré l’élection de Dilma Rousseff comme première présidente en 2010, la participation féminine aux postes décisionnels reste faible. En 2018, l’assassinat de Marielle Franco, conseillère municipale de Rio et défenseuse des droits des femmes noires et des communautés LGBTQ+, a révélé la violence politique qui peut cibler les femmes engagées. Lors de notre passage à Rio, nous avons vu les nombreuses fresques murales à son effigie, témoignant de son impact durable.

Les mouvements féministes contemporains brésiliens se caractérisent par leur intersectionnalité, intégrant les questions de race, de classe et d’orientation sexuelle. L’émergence du féminisme noir brésilien, porté par des intellectuelles comme Lélia Gonzalez et Sueli Carneiro, enrichit considérablement le débat national. Ces nouvelles perspectives nous ont semblé particulièrement vibrantes dans les centres culturels alternatifs de Salvador de Bahia et de São Paulo, où nous avons assisté à des débats passionnants sur ces questions.

L’héritage et l’avenir du féminisme brésilien

L’héritage du mouvement féministe brésilien se manifeste aujourd’hui à travers diverses célébrations et institutions. La Journée Internationale des Femmes le 8 mars et la Journée Nationale de la Femme le 30 avril sont des moments de mobilisation importants. Lors de notre dernier séjour coïncidant avec ces dates, nous avons participé à des manifestations rassemblant des milliers de personnes dans les grandes villes du pays.

Les nouvelles générations de féministes brésiliennes s’appuient sur les réseaux sociaux pour amplifier leur message. Des hashtags comme #NiUmaMenos (Pas une de moins) ont mobilisé massivement contre les violences faites aux femmes. La quatrième vague féministe brésilienne, comme l’appellent certaines activistes que nous avons rencontrées, se caractérise par son utilisation stratégique du numérique et par son accessibilité pour les jeunes femmes de tous milieux.

L’avenir du féminisme brésilien semble s’orienter vers une approche plus inclusive, reconnaissant la diversité des expériences féminines dans ce vaste pays. Des figures comme Carolina Maria de Jesus, écrivaine noire issue des favelas, sont redécouvertes et célébrées pour avoir documenté les réalités des femmes marginalisées. À chaque voyage, nous constatons l’émergence de nouvelles voix féministes dans la littérature, le cinéma et les arts visuels brésiliens.

Le chemin parcouru par le mouvement féministe brésilien témoigne d’une résilience remarquable face aux obstacles sociaux et politiques. Des pionnières du XIXe siècle aux activistes d’aujourd’hui, cette histoire illustre la détermination des Brésiliennes à transformer leur société. Comme dans beaucoup des pays que nous avons visités, la lutte pour l’égalité des genres au Brésil reflète les aspirations universelles à la justice et à la dignité humaine.